森田子龍 臨書選Ⅰ・Ⅱ・Ⅲをお勧めします

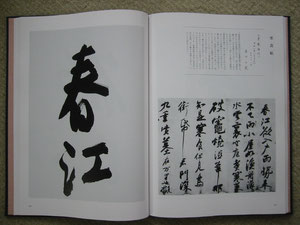

森田子龍は1912年兵庫県豊岡市に生まれ、若くして書に志し、上田桑鳩に師事、1951年雑誌「墨美」を創刊。1952年墨人会を創立。現代書の創出と書の美学の確立に大きな業績を残しました。

国際的にも高い評価を得た創作活動と、301号に及ぶ雑誌「墨美」を通じた書の美学の追究と墨跡をはじめとする書美の再評価は、広く知られています。しかし森田子龍のそれらの活動の根底には若き日からの深い臨書研究が根ざしていることは未だ十分に知られていません。

森田子龍は現代書の革新には臨書学習のあり方を確立することが不可欠と考え、まとまった臨書論として「書ー生き方のかたち」を著しました。しかしその臨書の実作は、晩年約3年間にわたって刊行された雑誌「龍門」ー森田子龍責任編集による臨書研究の広場ーに数種類の古典について発表されているに過ぎません。また、その臨書学習の指導は雑誌「龍門」発行中の一時期をのぞき、主に面授・直接指導に依ったためその実際を知るものはそれほど多くありません。

しかし森田子龍の直接指導を受けた蒼龍社の会員の手元には大変多様な古典の非常に多くの臨書が残されています。これらの臨書作品は森田子龍の創作、理論の両面に於いて根を成す基本資料と言うだけでなく、広く将来の書のあり方を決定づける力をはらんでいる至宝とも言えるものです。

森田子龍は墨美300号「1980年の書」後記においていみじくも『古法』の衰退を憂いています。ひるがえって現代の書の世界は、故人の嘆きをよそにますます古典研究、臨書学習の根拠を持たない根無し草の作品や観念的な古典論が氾濫しています。そんな現代だからこそこの臨書集が、現代のさらに未来の書のあり方を底から動かす力を持っていると確信しています。

明日の書を担うすべての人々の座右にこの臨書集を備えられることを願ってやみません。 蒼龍社

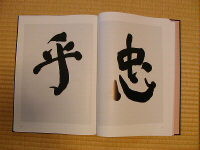

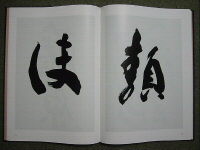

森田子龍臨書選Ⅰ 蒼龍社発行 B4版布装ハードカバー上製本箱付き

総150頁臨書図版99点掲載 頒価税込み 8000円(送料無料)

採りあげている古典

始平公造像記・建中告身帖・薦季直表・雁塔聖教序・枯樹賦・樂毅論・灌頂記・温泉銘

森田子龍臨書選Ⅱ 蒼龍社発行 B4版布装ハードカバー上製本箱付き

総160頁臨書図版118点掲載 頒価税込み 8000円(送料無料)

採りあげている古典

牛橛造像記・鄭長猷造像記・竹山連句・集字聖教序・十七帖・伊都内親王願文・木簡

弘法大師画像讃・積時帖・宸翰雑集

森田子龍臨書選Ⅲ 蒼龍社発行 B4版布装ハードカバー上製本箱付き

総178頁臨書図版138点掲載 頒価税込み 8000円(送料無料)

採りあげている古典

北海王元詳造像記・賀蘭汗造像記・晋祠銘・孟法師碑・蘭亭叙・喪乱帖・争位稿・祭姪稿

寒食帖・久隔帖・益田池碑・李嶠詩・離洛帖

墨人会ホームページにようこそ

墨人会ホームページにようこそ